La célèbre série Fallout a ce fameux leitmotiv qu’est « La guerre ne meurt jamais ». Force est de constater qu’une autre chose survit parfaitement à l’apocalypse sans que l’on s’y attende forcément ; l’État. Sans qu’il soit forcément pourvu de toutes les institutions auxquelles l’on s’attend, son essence subsiste, peuIMPORTE que le monde soit brûlé par les radiations où ravagé par une épidémie, et peu importe

que le monde soit brûlé par les radiations où ravagé par une épidémie, et peu importe sous quelle forme la vie humaine s’en est réchappée. C’est justement son organisation dans un monde dévasté et hostile qui est intéressante, parce qu’elle témoigne de la volonté immuable et obstinée de l’être humain de demeurer un animal politique, donnant raison à Aristote lorsqu’il affirmait que « pour vivre seul, il faut être une bête ou un dieu ». L’on constate cependant qu’il n’y a guère de juste milieu dans la nature des régimes, les survivants choisissant, ou ne choisissant pas, des systèmes autoritaires, soit par l’autocratie pure et simple, soit par l’autorité technique. En effet, en l’absence de contrepoids répressif, la seule loi qui vaille serait alors la loi du plus fort,INSTALLANT

sous quelle forme la vie humaine s’en est réchappée. C’est justement son organisation dans un monde dévasté et hostile qui est intéressante, parce qu’elle témoigne de la volonté immuable et obstinée de l’être humain de demeurer un animal politique, donnant raison à Aristote lorsqu’il affirmait que « pour vivre seul, il faut être une bête ou un dieu ». L’on constate cependant qu’il n’y a guère de juste milieu dans la nature des régimes, les survivants choisissant, ou ne choisissant pas, des systèmes autoritaires, soit par l’autocratie pure et simple, soit par l’autorité technique. En effet, en l’absence de contrepoids répressif, la seule loi qui vaille serait alors la loi du plus fort,INSTALLANT , de fait, un régime dictatorial, considéré par la majorité des membres de la communauté comme nécessaire, car une autorité quelle qu’elle soit vaudra toujours mieux qu’une absence d’autorité poussant l’homme dans ses plus sombres instincts, la violence pour la violence, comme l’illustrait Hobbes dans son Léviathan.

, de fait, un régime dictatorial, considéré par la majorité des membres de la communauté comme nécessaire, car une autorité quelle qu’elle soit vaudra toujours mieux qu’une absence d’autorité poussant l’homme dans ses plus sombres instincts, la violence pour la violence, comme l’illustrait Hobbes dans son Léviathan.

DES AUTOCRATIES

Les formes d’autocraties sont nombreuses dans les univers post-apocalyptiques. Qu’il s’agisse d’abris, de gangs de pillards, ou de survivants, tous remettent toutefois leur autorité entre les mains d’un chef, dont les ordres demeurent théoriquement incontestables. L’on remarque même parfois que certaines autocraties incorporent des éléments théocratiques pour légitimer le pouvoir du chef.

Tribalisme théocratique

Si l’appellation peut paraître incongrue, elle n’en demeure pas moins pertinente. Si le tribalisme est une forme d’organisation sociale facilement appréhensible, ses liens possibles avec des éléments propres aux théocraties sont toutefois fort originaux et peu exploités. Plusieurs œuvres font cependant démonstrations de tribus dont le chef dispose d’une légitimité de droit divin, quand ce n’est pas la tribu elle-même qui se consacre totalement à une divinité.

Les cas les plus évidents sont bien entendu Niourk et les Fils d’Atome de la série vidéoludique de Fallout. Dans le récit de Stefan Wul, le personnage du Vieux dispose de tous les attributs d’un prophète, aux connotations légèrement chamaniques, et prétend justement être en relation directe avec les Dieux dans ce que sa tribu pense être leur sanctuaire à Santiago de Cuba. C’est de cette relation mystique supposée que son autorité sur la tribune va de soi et demeure incontestable. Ce pouvoir de droit divin en fait donc le lieutenant des Dieux sur Terre, et l’enfant noir se fondera à son tour dessus pour appuyer son ascension. Le cas de la série Fallout diffère quelque peu, au sens où ces tribus ressemblent bien plus à des communautés religieuses autarciques et retirées du monde, à l’instar des amish, mais pensent suivre réellement les directives d’Atome, qui n’est autre que la bombe nucléaire déifiée. Cela étant, cette vénération de l’atome est clairement à rapprocher à la nouvelle Béni soit l’atome de René Barjavel, commençant au moment d’une apocalypse nucléaire et à laquelle la société future rendra grâce pour avoir permis l’unification totale des nations grâce au déracinement forcé par les scientifiques lui fixant les orientations culturelles et politiques.

C’est cependant le cas du quatrième film de la saga Mad Max qui offre la perspective la plus intrigante d’un tribalisme théocratique, puisqu’on y entend régulièrement les différents personnages faire référence à un panthéon loufoque en invoquant les « dieux du chrome » et les « routes du Walhalla » où ils pourraient être éternellement sur les routes. Cette déformation de la mythologie nordique se fait jusqu’à la pulsion de mort des « war boys » composant l’armée de l’antagoniste, qui ritualisent leur sacrifice en se recouvrant la bouche de peintureCHROMÉE

» et les « routes du Walhalla » où ils pourraient être éternellement sur les routes. Cette déformation de la mythologie nordique se fait jusqu’à la pulsion de mort des « war boys » composant l’armée de l’antagoniste, qui ritualisent leur sacrifice en se recouvrant la bouche de peintureCHROMÉE avant de se lancer dans une action kamikaze. Le personnage d’Immortan Joe, si ce n’est pas explicitement démontré par le film, semble incarner lui aussi un représentant des dieux sur Terre, comme l’atteste cette phrase adressée à Nux, l’un de ses hommes, indiquant qu’il le porterait lui-même sur ses épaules pour l’emmener au Walhalla. Ainsi, ce n’est pas seulement la force brute de l’ancien militaire et vétéran de la guerre de l’eau qui fait l’autorité d’Immortan Joe, mais aussi la mystique qui l’entoure.

avant de se lancer dans une action kamikaze. Le personnage d’Immortan Joe, si ce n’est pas explicitement démontré par le film, semble incarner lui aussi un représentant des dieux sur Terre, comme l’atteste cette phrase adressée à Nux, l’un de ses hommes, indiquant qu’il le porterait lui-même sur ses épaules pour l’emmener au Walhalla. Ainsi, ce n’est pas seulement la force brute de l’ancien militaire et vétéran de la guerre de l’eau qui fait l’autorité d’Immortan Joe, mais aussi la mystique qui l’entoure.

Dictature

Nonobstant cela, les cas de dictatures, ou d’autocratie réelle, dans son acception actuelle, existent aussi. Nous entendons la dictature dans son sens premier, soit le dirigeant qui dicte les normes et les conduites à tenir, dont l’autorité et la légitimité reposent sont établi par son statut de despotisme éclairé hérité des Lumières. C’est le cas d’Emmanuel, protagoniste de Malevil de Robert Merle, est le despote éclairé de la communauté de survivants du château éponyme. Alors que la civilisation semble avoir disparuSUITE à un bombardement nucléaire « propre », puisqu’aucune radiation n’est relevée (ce qui laissera penser aux personnages qu’une bombe au lithium fut utilisée), les survivants présents dans le château confient immédiatement leur destin à Emmanuel, son propriétaire, qui dicte alors non seulement la nouvelle organisation du château, mais aussi, quand il le faut, leur manière de se comporter, comme éviter d’utiliser le patois afin que personne ne soit lésé dans une discussion.

à un bombardement nucléaire « propre », puisqu’aucune radiation n’est relevée (ce qui laissera penser aux personnages qu’une bombe au lithium fut utilisée), les survivants présents dans le château confient immédiatement leur destin à Emmanuel, son propriétaire, qui dicte alors non seulement la nouvelle organisation du château, mais aussi, quand il le faut, leur manière de se comporter, comme éviter d’utiliser le patois afin que personne ne soit lésé dans une discussion.

À l’inverse de la dictature éclairée d’Emmanuel, le village voisin est quant à lui sous la coupe de la tyrannie, penchant pervers fondant son pouvoir sur la peur et la force là où la dictature puise sa légitimité dans le plébiscite, ce qui en fait un régime politique profondément républicain, là où la tyrannie ne vaut que pour elle-même, sans aucun rapport de réciprocité avec ceux sur lesquels son pouvoir s’applique et constitue donc son penchant perverti. Toutefois, que ce soit par plébiscite ou par résignation, par la dictature ou la tyrannie, qu’une communauté décide de se passer de procédés démocratiques dans des conditions extrêmes témoigne de l’inefficacité de ce régime pour relever une communauté lors de situation de crise, et que seule l’action libre d’un seul peut lui permettre de sauvegarder ses intérêts primordiaux pour l’avenir.

Il en est de même dans Ravage de René Barjavel, où l’épilogue s’ouvre sur un futur profondément paysan, proche de la terre, et surtout technophobe. François est le « père » et ses choix, non pas de société, mais de civilisation, s’imposent de par sa connaissance des effets de la technologie toute-puissante et castratrice, mais aussi parce qu’il est le plus ancien des hommes. C’est donc un véritable patriarcat, confiant l’autorité au plus vieux, car supposé le plus sage, comme dans toute gérontocratie, mais aussi, ici, parce que François et les survivants qui l’avaient suivi tout au long de l’aventure durent littéralement faire face au risque de l’extinction de l’espèce humaine.

Spécisme/Fascisme

Dans le livre de Pierre Boulle, La planète des Singes – fondement de huit films (à la qualité inégale) dont un à sortir pour 2017 et deux séries –, œuvre à la limite entre l’anticipation et la science-fiction, il est question de trois explorateurs : le professeur Antelle, son assistant Arthur Levain et un journaliste, Ulysse Mérou, qui se rendent sur Soror, une planète jumelle de la terre près de Bételgeuse. Le premier sombrera dans la folie à la vue de l’animalité humaine et de la société simienne, le second mourra bêtement lors d’une partie de chasse (le reléguant aux grandes heures des victimes de film d’horreur) et le dernier, Ulysse, survivra et apprendra en quoi la société simienne est particulière et pourquoi l’humanité n’a pas acquis la conscience sur Soror.

La société simienne est régie en castes représentées par des races de singes différentes (Je ne sais pas si ça se dit, un « régime de castes spécistes »). Ainsi, les gorilles sont les « forts » du système, ils en ont le contrôle et ont pris goût à cette domination.

Les orangs-outans représentent l’autorité morale de la communauté, la tradition et le scepticisme scientifique lié à l’histoire, du fait de leur mémoire exceptionnelle.

Les chimpanzés sont en bas de l’échelle, ils sont les servants des deux premiers et condamnés à ne pas avoir un rôle entériné dans un pouvoir quelconque. Ils sont ainsi « condamnés » à être servants, aventuriers, explorateurs du monde et des sciences et, au travers du récit, ce seront eux, en sortant du carcan des autres singes, qui feront progresser la société contre la dictature de pensée des orangs-outans imposant le dogme de la toute-puissance simienne à travers les âges.

Ce système, bien qu’il représente l’avantage d’être d’une exceptionnelle stabilité, a aussi pour conséquence de faire stagner l’évolution intellectuelle de ses membres. C’est ainsi que, bien qu’à la fin les chimpanzés alliés à Ulysse réussissent à démontrer la véracité de la corrélation entre l’évolution humaine et simienne sur Soror, la science restera tout de même sous la gestion du collectif orang-outan.

L’humanité, quant à elle n’a, semble-t-il au départ, jamais acquis la conscience. On apprendra plus tard, au cours d’une fouille archéologique, et par le biais d’une poupée à l’allure humaine, que l’humanité a bel et bien acquis la conscience, mais qu’elle l’a perdue du fait de sa « paresse intellectuelle » (qui représente ici son apocalypse) et les singes ont dès lors pris leur place en tant qu’espèce dominante sur Soror. De ce fait, sur Soror, le système post-apocalyptique qui s’est développé existe bel et bien, mais ce n’est pas l’humanité qui en a bénéficié, mais les singes.

Autre auteur, même système que les castes spécistes, Barjavel et son œuvre Le Voyageur Imprudent. Il est ici question d’un voyageur temporel qui part dans le futur lointain ou après une catastrophe identifiée comme la disparition de l’électricité, l’humanité a évolué dans saCHAIRE

Autre auteur, même système que les castes spécistes, Barjavel et son œuvre Le Voyageur Imprudent. Il est ici question d’un voyageur temporel qui part dans le futur lointain ou après une catastrophe identifiée comme la disparition de l’électricité, l’humanité a évolué dans saCHAIRE jusqu’à dépasser sa similarité commune, et à ne plus être que des « Hommes fonction ». Dans ce futur, chaque être a sa fonction, nulle terre, nul animal et nulle plante ne sont inutiles, chacun ayant été uniformisé jusqu’à n’être plus que des fonctions dans le grand collectif. Ainsi, les vaches ne sont plus que d’énormes réserves de lait, les cochons des réserves de viande, les paysans ont évolué jusqu’à ne plus avoir que les attributs nécessaires à l’agriculture, les femmes sont devenues des montagnes et sont limitées à leurs seules fonctions reproductrices et ce sont elles qui opèrent la modification des êtres de base (sortes de cellules souches de l’humanité) qui se différencieront en fonction des besoins.

jusqu’à dépasser sa similarité commune, et à ne plus être que des « Hommes fonction ». Dans ce futur, chaque être a sa fonction, nulle terre, nul animal et nulle plante ne sont inutiles, chacun ayant été uniformisé jusqu’à n’être plus que des fonctions dans le grand collectif. Ainsi, les vaches ne sont plus que d’énormes réserves de lait, les cochons des réserves de viande, les paysans ont évolué jusqu’à ne plus avoir que les attributs nécessaires à l’agriculture, les femmes sont devenues des montagnes et sont limitées à leurs seules fonctions reproductrices et ce sont elles qui opèrent la modification des êtres de base (sortes de cellules souches de l’humanité) qui se différencieront en fonction des besoins.

La Terre fut aplanie, les mers ont disparu pour ne laisser de place qu’à une planète entièrement biosphérisée, recouverte d’herbe servant aux vaches qui elles-mêmes produiront le lait nécessaire aux Hommes ventres qui se nourrissent pour l’humanité, Chaque être étant connecté aux autres via un flux mental qui s’est développé lentementSUITE à la disparition de l’électricité (voir Ravage, du même auteur sur le sujet).

à la disparition de l’électricité (voir Ravage, du même auteur sur le sujet).

Grâce à cette histoire, on voit que le régime politique même a évolué et est devenu un régime de castes biologique (rappelant les slivoïdes de Magic the gatering). On constate ainsi un utilitarisme poussé à l’extrême par le biais de l’évolution génétique de l’humanité.

DES TECHNOCRATIES

Technocratie

La Technocratie apparaît une solution idéale, non seulement pour survivre à l’apocalypse, mais surtout pour assurer un avenir à l’humanité lorsqu’il s’agit de confier l’organisation et le but d’une communauté de survivants à des scienfitiques. De même que l’apocalypse est le prétexte incontestable pour mettre fin à toute démocratie, la technocratie permet, pour certains, d’imposer le technothéisme.

Les cas de technocraties sont multiples. Les plus évidents sont l’Armée des 12 Singes, où les dirigeants le sont grâce à leur passé supposé de techniciens. Leur autorité est ainsi justifiée puisque fondée sur leurs compétences à même de relever l’Humanité, bien qu’en réalité ils ne furent que des subalternes anonymes. Cela prouve cependant que la moindre compétence technique à uneIMPORTANCE capitale dans un monde post-apocalyptique. La licence Fallout est assez similaire en cela, non seulement parce que les technocraties sont aussi souterraines, mais parce que les superviseurs d’abris, s’ils sont théoriquement nommés selon leurs compétences – en faisant abstraction des expériences frauduleuses de Vault-Tec – les nouvelles générations vivant en vase clos, leurs compétences finissent fatalement par stagner, voire par régresser à cause de la perte d’appréhension et de compréhension de logiques d’un monde qu’elles n’ont jamais connu. L’Institut de Fallout 4 est cependant la forme la plus parfaite de technocratie, avec la ville de Moontown du roman Le Diable l’Emporte de René Barjavel, plus précisément comme technocratie scientiste. Dans ces deux cas, la science est en effet l’alpha et l’oméga de la raison humaine. L’Institut estime que l’intelligence artificielle est le véritable salut de l’Humanité et méprise les survivants, tandis que la communauté scientifique de Moontown se complaît dans le prométhéisme transhumaniste le plus absurde qui soit, au point que la seule phrase que provient à articuler le « civilisé inconnu » est « je suis heureux ». Barjavel dénonce intelligemment à travers lui ce prométhéisme qui se mord la queue, ce « civilisé inconnu » étant petit à petit dépouillé de toute intimité, mais aussi de toute personnalité. Il est une objectivation totale, son bonheur ne reposant alors que dans l’absence totale d’empathie. Il n’est plus qu’un automate, homme nouveau sur lequel fantasment tous les transhumanistes.

capitale dans un monde post-apocalyptique. La licence Fallout est assez similaire en cela, non seulement parce que les technocraties sont aussi souterraines, mais parce que les superviseurs d’abris, s’ils sont théoriquement nommés selon leurs compétences – en faisant abstraction des expériences frauduleuses de Vault-Tec – les nouvelles générations vivant en vase clos, leurs compétences finissent fatalement par stagner, voire par régresser à cause de la perte d’appréhension et de compréhension de logiques d’un monde qu’elles n’ont jamais connu. L’Institut de Fallout 4 est cependant la forme la plus parfaite de technocratie, avec la ville de Moontown du roman Le Diable l’Emporte de René Barjavel, plus précisément comme technocratie scientiste. Dans ces deux cas, la science est en effet l’alpha et l’oméga de la raison humaine. L’Institut estime que l’intelligence artificielle est le véritable salut de l’Humanité et méprise les survivants, tandis que la communauté scientifique de Moontown se complaît dans le prométhéisme transhumaniste le plus absurde qui soit, au point que la seule phrase que provient à articuler le « civilisé inconnu » est « je suis heureux ». Barjavel dénonce intelligemment à travers lui ce prométhéisme qui se mord la queue, ce « civilisé inconnu » étant petit à petit dépouillé de toute intimité, mais aussi de toute personnalité. Il est une objectivation totale, son bonheur ne reposant alors que dans l’absence totale d’empathie. Il n’est plus qu’un automate, homme nouveau sur lequel fantasment tous les transhumanistes.

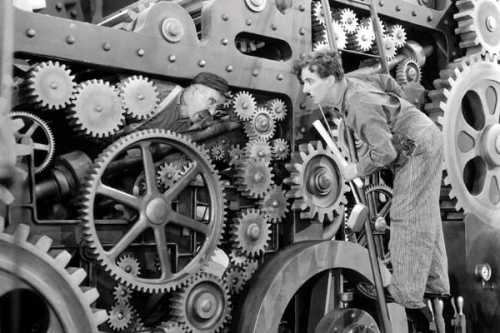

Bureaucratie

Le cas des bureaucraties est en général propre aux communautés humaines vivant en vase clos, non seulement dans le but d’une autopréservation, mais surtout d’un repeuplement futur de la Terre. Comme toute bureaucratie analogue, elle est la dérive naturelle d’un régime technocratique qui finit lui-même par placer sa propre préservation comme but premier. Le fonctionnement d’une communauté en vase clos, en ce qu’il implique la stagnation des connaissances, et donc la stagnation intellectuelle, entraîne logiquement une perte de compréhension des logiques techniques, et plus généralement des savoirs. Dans le cas des abris atomiques de Fallout par exemple, si les superviseurs de la première génération d’habitants sont sélectionnés selon des critères techniques (ou pas) par Vault-Tec, les futures générations finissent par se raccrocher au fonctionnement d’antan par pur atavisme. La Bureaucratie est l’entretien d’une machinerie technique et administrative dont on sait faire fonctionner les rouages sans pour autant saisir le pourquoi du comment de leur fonctionnement.

C’est d’ailleurs aussi le cas dans le vaisseau-ruche de Wall E, où les nouvelles générations, devenues totalement impotentes à cause du maintien d’un modèle social hédonistique, ne s’occupent plus de rien, laissant soin à l’intelligence artificielle du vaisseau de s’occuper d’eux. Ainsi, les seules tâches que le capitaine se doit d’effectuer sont l’expédition des affaires courantes, réduites à leur plus simple expression, puisque sa faible somme de savoirs ignore même ce qu’est une pizza. La Bureaucratie est ainsi une mutation des plus nihilistes du Léviathan, puisqu’engendré et maintenu dans le seul but de sa propre autopréservation. Ainsi, le système que l’on pensait le moins susceptible de survivre à la fin du monde peut au contraire s’appuyer sur la peur irrationnelle de survivants confiant le pouvoir aux Techniciens dans l’idée folle que la Technique qui les a peut-être conduits à l’apocalypse sera à même de garantir leur survie.

Article co-rédigé par Jan Roesch et Fabrizio Tribuzio-Bugatti

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

There is very little room for doubt that Le Bon’s theory was directed as using politics as an art form, in which an active leader sought to evoke pathos reactions in a passive crowd, and we can see it enacted in Italian history by Mussolini, who was profoundly influenced by the works of Le Bon. Not only did Mussolini use the works of Le Bon to draw pathos reactions from the people of Italy, he saw politics as an art form, which links it strongly to the need to provoke emotional states in the otherwise passive observers, with the ‘performance’ serving as the medium by which to connect the ‘artist’ (in this example, Mussolini) with the observer (the Italian public). Mussolini describes politics as an art below:

There is very little room for doubt that Le Bon’s theory was directed as using politics as an art form, in which an active leader sought to evoke pathos reactions in a passive crowd, and we can see it enacted in Italian history by Mussolini, who was profoundly influenced by the works of Le Bon. Not only did Mussolini use the works of Le Bon to draw pathos reactions from the people of Italy, he saw politics as an art form, which links it strongly to the need to provoke emotional states in the otherwise passive observers, with the ‘performance’ serving as the medium by which to connect the ‘artist’ (in this example, Mussolini) with the observer (the Italian public). Mussolini describes politics as an art below: Thus the culmination of national identity, fostered by the primordial attachments, passes through the contemporary education system, and it is this way that all current modes of national identity are disseminated. Language is also reinforced as a prime focus for creating primordial bonds, and is perhaps the most important element in constructing national identity, for without a common linguistic group, there can be no opportunities for bonding within the community. Translated into education via the medium of language, the culture and community prescribe the value of the nation to an individual.[26]

Thus the culmination of national identity, fostered by the primordial attachments, passes through the contemporary education system, and it is this way that all current modes of national identity are disseminated. Language is also reinforced as a prime focus for creating primordial bonds, and is perhaps the most important element in constructing national identity, for without a common linguistic group, there can be no opportunities for bonding within the community. Translated into education via the medium of language, the culture and community prescribe the value of the nation to an individual.[26]

Cette citation brille par son actualité. Face à l’invasion migratoire et à la place de plus en plus

Cette citation brille par son actualité. Face à l’invasion migratoire et à la place de plus en plus

« Le 20 septembre 2016, Boutang aurait eu cent ans (p. 14). » Jeune étudiant toulousain, Rémi Soulié le découvre en 1987 par l’intermédiaire de ses entretiens télévisés avec George Steiner. Séduit, il lui écrivit. S’en suivit ensuite une décennie de correspondances épistolaires, de visites fréquentes et d’appels téléphoniques nombreux jusqu’à la mort de Pierre Boutang, le 27 juin 1998.

« Le 20 septembre 2016, Boutang aurait eu cent ans (p. 14). » Jeune étudiant toulousain, Rémi Soulié le découvre en 1987 par l’intermédiaire de ses entretiens télévisés avec George Steiner. Séduit, il lui écrivit. S’en suivit ensuite une décennie de correspondances épistolaires, de visites fréquentes et d’appels téléphoniques nombreux jusqu’à la mort de Pierre Boutang, le 27 juin 1998.

‘L’homme et la technique’ est un opuscule qui devrait ravir les écolos et les économistes de la décroissance ; il devrait stimuler les souverainistes et les partisans d’une Europe puissance ; il décrit parfaitement le mental américain face aux défis chinois. Paru en 1931, après la crise financière de 1929 et avant les cataclysmes nationalistes, racistes et guerriers des années 1940, il en a le vocabulaire daté. Mais Spengler livre une intuition, pas un système dogmatique. Il ne prône aucune révolution qui passerait une quelconque catégorie sociale ou raciale par les armes, il analyse la longue histoire. Il dit une manière d’être, la nôtre, ce qu’il appelle « la culture faustienne ».

‘L’homme et la technique’ est un opuscule qui devrait ravir les écolos et les économistes de la décroissance ; il devrait stimuler les souverainistes et les partisans d’une Europe puissance ; il décrit parfaitement le mental américain face aux défis chinois. Paru en 1931, après la crise financière de 1929 et avant les cataclysmes nationalistes, racistes et guerriers des années 1940, il en a le vocabulaire daté. Mais Spengler livre une intuition, pas un système dogmatique. Il ne prône aucune révolution qui passerait une quelconque catégorie sociale ou raciale par les armes, il analyse la longue histoire. Il dit une manière d’être, la nôtre, ce qu’il appelle « la culture faustienne ». De nos jours, la « discussion » est devenue une marchandise, le produit vendable des nouvelles par câble et des revues d’opinion; il n’y a plus même le prétexte d’une « recherche de la vérité ».

De nos jours, la « discussion » est devenue une marchandise, le produit vendable des nouvelles par câble et des revues d’opinion; il n’y a plus même le prétexte d’une « recherche de la vérité ». Nous voyons, cependant, que la négociation ne bouge que dans une seule direction. Par exemple, supposons que j’offre 50 $ pour un produit et que le vendeur demande 100 $. Nous négocions pour 75 $. Le vendeur connaît alors ma limite. Donc la prochaine fois que nous négocions, nous commençons à 75 $ et il exige 125 $. Si, par indécision, ou si je manque de volonté pour tenir ferme, vous pouvez voir que le prix va continuer à augmenter. Ainsi, les conflits sociaux continuent d’être résolus dans un seul sens, malgré les intentions des conservateurs de maintenir le statu quo, et, en tout cas, continue à « évoluer » dans la même direction.

Nous voyons, cependant, que la négociation ne bouge que dans une seule direction. Par exemple, supposons que j’offre 50 $ pour un produit et que le vendeur demande 100 $. Nous négocions pour 75 $. Le vendeur connaît alors ma limite. Donc la prochaine fois que nous négocions, nous commençons à 75 $ et il exige 125 $. Si, par indécision, ou si je manque de volonté pour tenir ferme, vous pouvez voir que le prix va continuer à augmenter. Ainsi, les conflits sociaux continuent d’être résolus dans un seul sens, malgré les intentions des conservateurs de maintenir le statu quo, et, en tout cas, continue à « évoluer » dans la même direction.

Mais en 1983, c'était un acte contre-révolutionnaire, dans la mesure où le platonisme était considéré par les déconstructeurs comme le modèle à abattre. Ni Baptiste Rappin, ni son postfacier Pierre Magnard, ni même le préfacier Jean-Jacques Wunenburger ne le signalent (à moins qu'une note m'ait échappé ?) : une annexe du livre de Gilles Deleuze, Logique du sens (éditions de Minuit, 1969) s'intitulait Platon et les simulacres. Il s'agissait de la reprise d'un article au titre original nettement plus virulent, Renverser le platonisme (les simulacres), paru en 1966 dans la Revue de Métaphysique et de Morale. C'est pourtant, de toute évidence, au titre de cette annexe que fait allusion le titre de la thèse de doctorat de Mattéi qui substituait au titre de Deleuze un «Étranger» à la place de Platon : cet Étranger fait bien sûr allusion à celui du Sophiste de Platon, un des dialogues métaphysiques les plus techniques et élevés de Platon. C'est peut-être aussi, et cela Rappin le signale à juste titre, une allusion au roman d'Albert Camus avec qui Mattéi éprouvait une affinité spirituelle en raison de leur communauté d'origine et de formation.

Mais en 1983, c'était un acte contre-révolutionnaire, dans la mesure où le platonisme était considéré par les déconstructeurs comme le modèle à abattre. Ni Baptiste Rappin, ni son postfacier Pierre Magnard, ni même le préfacier Jean-Jacques Wunenburger ne le signalent (à moins qu'une note m'ait échappé ?) : une annexe du livre de Gilles Deleuze, Logique du sens (éditions de Minuit, 1969) s'intitulait Platon et les simulacres. Il s'agissait de la reprise d'un article au titre original nettement plus virulent, Renverser le platonisme (les simulacres), paru en 1966 dans la Revue de Métaphysique et de Morale. C'est pourtant, de toute évidence, au titre de cette annexe que fait allusion le titre de la thèse de doctorat de Mattéi qui substituait au titre de Deleuze un «Étranger» à la place de Platon : cet Étranger fait bien sûr allusion à celui du Sophiste de Platon, un des dialogues métaphysiques les plus techniques et élevés de Platon. C'est peut-être aussi, et cela Rappin le signale à juste titre, une allusion au roman d'Albert Camus avec qui Mattéi éprouvait une affinité spirituelle en raison de leur communauté d'origine et de formation.  En politique, Mattéi pensa sur le mode platonicien pur et dur, de la fin du XXe siècle à sa mort : il combat dans La Barbarie intérieure – essai sur l'immonde moderne (1999), la subversion sophistique de la contre-culture, de l'art moderne qui nie le rapport au sens ou qui se veut non-sens, du rejet de l'autorité à l'école comme dans la société. Son pythagorisme le pousse même à critiquer sévèrement la musique dodécaphonique : elle est parfois très belle, pourtant, et Platon l'aurait peut-être appréciée... qui sait ? Baptiste Rappin rappelle que Mattéi fut hostile à certaines tendances contemporaines telles que le management ou le transhumanisme. Autant le premier me semble fondamentalement antipathique (3), autant le second me semble intéressant. Ces réserves sont destinées à montrer que la dernière période de la production de Mattéi, bien que cohérente avec sa période purement métaphysique antérieure, s'avère, en fin de compte, aussi peu originale qu'elle. Mais l'originalité étant un concept qui n'appartenait pas à la pensée antique, Mattéi aurait sans doute apprécié, in fine, d'être tenu pour un transmetteur fidèle, poursuivant un combat qu'il n'avait pas initié.

En politique, Mattéi pensa sur le mode platonicien pur et dur, de la fin du XXe siècle à sa mort : il combat dans La Barbarie intérieure – essai sur l'immonde moderne (1999), la subversion sophistique de la contre-culture, de l'art moderne qui nie le rapport au sens ou qui se veut non-sens, du rejet de l'autorité à l'école comme dans la société. Son pythagorisme le pousse même à critiquer sévèrement la musique dodécaphonique : elle est parfois très belle, pourtant, et Platon l'aurait peut-être appréciée... qui sait ? Baptiste Rappin rappelle que Mattéi fut hostile à certaines tendances contemporaines telles que le management ou le transhumanisme. Autant le premier me semble fondamentalement antipathique (3), autant le second me semble intéressant. Ces réserves sont destinées à montrer que la dernière période de la production de Mattéi, bien que cohérente avec sa période purement métaphysique antérieure, s'avère, en fin de compte, aussi peu originale qu'elle. Mais l'originalité étant un concept qui n'appartenait pas à la pensée antique, Mattéi aurait sans doute apprécié, in fine, d'être tenu pour un transmetteur fidèle, poursuivant un combat qu'il n'avait pas initié.

De Particratie (Aspekt 2016) is een werk van de aanstormende intellectueel Arnout Maat. Vanuit zijn achtergrond in geschiedenis, politicologie en politieke communicatie presenteert hij een relaas over het huidige politieke bestel. De essentie is dat politieke partijen al een eeuw lang een véél grotere rol spelen in de representatieve democratie dan ooit door onze grondwet is bedoeld. “De particratie van binnenuit omvormen to een democratie, zoals D66 ooit poogde te doen, is onmogelijk: alsof men een rijdende auto probeert te repareren”, zo vat Maat zijn relaas op de achterflap samen.

De Particratie (Aspekt 2016) is een werk van de aanstormende intellectueel Arnout Maat. Vanuit zijn achtergrond in geschiedenis, politicologie en politieke communicatie presenteert hij een relaas over het huidige politieke bestel. De essentie is dat politieke partijen al een eeuw lang een véél grotere rol spelen in de representatieve democratie dan ooit door onze grondwet is bedoeld. “De particratie van binnenuit omvormen to een democratie, zoals D66 ooit poogde te doen, is onmogelijk: alsof men een rijdende auto probeert te repareren”, zo vat Maat zijn relaas op de achterflap samen.

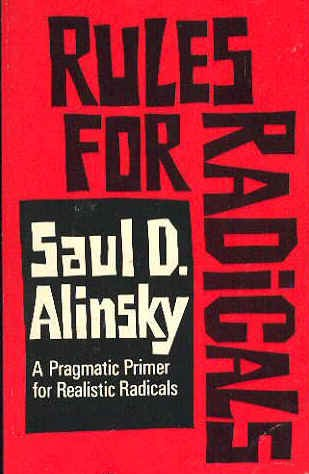

Thus, (((the long march through the institutions))) has a road-map that will take it up the mountain, while pseudo-reactionary Republican stonewalling of issues—for as long as is politically required by their constituents until leftward change is a done deal—leads to nothing. There is a reason why some of Bill Clinton’s campaign speeches from 1996 sound like Donald Trump’s in 2016, and it’s because the left has succeeded into converting many Goldwater-Reagan era Republicans into 1990s’ Democrats. Homosexual marriage will soon be a conservative issue when faced with transgenderism. And the latter will in time be accepted as well on the Beltway right. (((Alinsky’s))) methods move the Overton window; cuckservatives merely follow Overton movements.

Thus, (((the long march through the institutions))) has a road-map that will take it up the mountain, while pseudo-reactionary Republican stonewalling of issues—for as long as is politically required by their constituents until leftward change is a done deal—leads to nothing. There is a reason why some of Bill Clinton’s campaign speeches from 1996 sound like Donald Trump’s in 2016, and it’s because the left has succeeded into converting many Goldwater-Reagan era Republicans into 1990s’ Democrats. Homosexual marriage will soon be a conservative issue when faced with transgenderism. And the latter will in time be accepted as well on the Beltway right. (((Alinsky’s))) methods move the Overton window; cuckservatives merely follow Overton movements. (((Alinsky))) tactics work and continue to work for the left. Whether it’s

(((Alinsky))) tactics work and continue to work for the left. Whether it’s

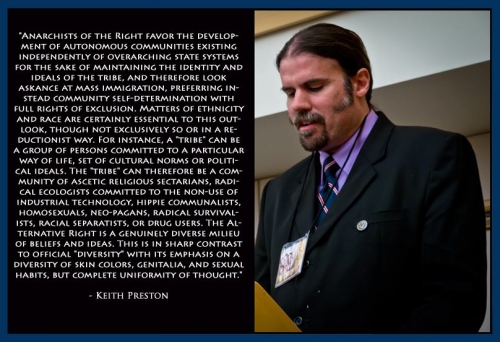

The French intellectual historian Francois Richard identified three primary currents within the wider philosophical tradition of anarchism. The first of these is the classical socialist-anarchism that I have previously described that has as its principal focus an orientation towards social justice and uplifting the downtrodden. A second species of anarchism is the radical individualism of Stirner and the English and American libertarians, a perspective that posits individual liberty as the highest good. And still a third tradition is a Nietzsche-influenced aristocratic radicalism, or what the French call “anarchism of the Right” which places its emphasis not only on liberty but on merit, excellence, and the preservation of high culture.

The French intellectual historian Francois Richard identified three primary currents within the wider philosophical tradition of anarchism. The first of these is the classical socialist-anarchism that I have previously described that has as its principal focus an orientation towards social justice and uplifting the downtrodden. A second species of anarchism is the radical individualism of Stirner and the English and American libertarians, a perspective that posits individual liberty as the highest good. And still a third tradition is a Nietzsche-influenced aristocratic radicalism, or what the French call “anarchism of the Right” which places its emphasis not only on liberty but on merit, excellence, and the preservation of high culture. Perhaps the most famous intellectual associated with the Conservative Revolution was Ernst Junger, a veteran of World War One who became famous after publishing his war diaries in Weimar Germany under the title “Storms of Steel.” Much later in life, Junger published a work called “Eumeswil” which postulates the concept of the “Anarch,” a concept that is modeled on Max Stirner’s idea of the “Egoist.” According to Junger’s philosophy, an “Anarch” does not necessarily engage in outward revolt against institutionalized authority. Instead, the revolt occurs on an inward basis, and the individual is able to retain an inner psychic freedom by means of detachment from all external values and an inward retreat into one’s self. In some ways, this is a philosophy that is similar to currents within Buddhism and other Eastern philosophies.

Perhaps the most famous intellectual associated with the Conservative Revolution was Ernst Junger, a veteran of World War One who became famous after publishing his war diaries in Weimar Germany under the title “Storms of Steel.” Much later in life, Junger published a work called “Eumeswil” which postulates the concept of the “Anarch,” a concept that is modeled on Max Stirner’s idea of the “Egoist.” According to Junger’s philosophy, an “Anarch” does not necessarily engage in outward revolt against institutionalized authority. Instead, the revolt occurs on an inward basis, and the individual is able to retain an inner psychic freedom by means of detachment from all external values and an inward retreat into one’s self. In some ways, this is a philosophy that is similar to currents within Buddhism and other Eastern philosophies.

It is also interesting to note that some of the late twentieth century proponents of individualist anarchism such as James J. Martin and Samuel E. Konkin III, the founder of a tendency within libertarianism known as agorism, were also proponents of Holocaust revisionism. Indeed, when I was doing research on the modern libertarian movement, I discovered that Holocaust revisionism was actually popular among libertarians in the 1970s, not on anti-Semitic or pro-Nazi grounds, but out of a desire to defend the original isolationist case against World War Two. Konkin himself was actually associated with the Institute for Historical Review at one point.

It is also interesting to note that some of the late twentieth century proponents of individualist anarchism such as James J. Martin and Samuel E. Konkin III, the founder of a tendency within libertarianism known as agorism, were also proponents of Holocaust revisionism. Indeed, when I was doing research on the modern libertarian movement, I discovered that Holocaust revisionism was actually popular among libertarians in the 1970s, not on anti-Semitic or pro-Nazi grounds, but out of a desire to defend the original isolationist case against World War Two. Konkin himself was actually associated with the Institute for Historical Review at one point. Dorothy Day was an American radical, a religious pacifist, and advocate of social justice, who combined anarchism and Catholic traditionalism. She was the founder of the Catholic Worker movement, and considered herself to be a supporter of both the Industrial Workers of the World and the Vatican.

Dorothy Day was an American radical, a religious pacifist, and advocate of social justice, who combined anarchism and Catholic traditionalism. She was the founder of the Catholic Worker movement, and considered herself to be a supporter of both the Industrial Workers of the World and the Vatican.

I note with amusement the statements on the value of a Russian alliance, the unreliability of a French guarantee, and the perfidy of Albion, observations which would no doubt resonate with many people in later centuries. Plus ça change !

I note with amusement the statements on the value of a Russian alliance, the unreliability of a French guarantee, and the perfidy of Albion, observations which would no doubt resonate with many people in later centuries. Plus ça change !

Was kann eine Revolution entzünden? Um hierauf eine Antwort zu finden, schildert Manuel Ionas das Leben und die Gedankenwelt des russischen Anarchisten Peter Kropotkin.

Das revolutionärste Buch der Bibel ist ihr letztes, die Apokalypse des Johannes. In einer ekstatischen Schau wird der Seher Johannes Zeuge kommender, gigantischer Umstürze, welche die Autorität Gottes gegen alle anderen Autoritäten, allen voran Babylons, der Großen, durchsetzen. Alles Gute kommt von oben, und das Heil arbeitet sich durch ein monumentales Zerstörungswerk an allem Mächtigen und Festgefügten voran.

Bei Peter Kropotkin (1842-1921) und anderen namhaften Anarchisten kommt alles Gute von unten. Kein Gott kümmert sich um die Unterdrückten, kein Herr der Herren oder König der Könige auf Wolken wird es richten, sondern sie, die bis dahin passiv Hinnehmenden tun es selbst. Wollte man die anarchistische Bewegung als kirchliches Mysterienspiel persiflieren, so wäre der berserkernde Wander-Revolutionär Michael Bakunin (1814-1876) Johannes der Täufer, der wohlerzogene Peter Kropotkin wäre Paulus. Und der Heiland?

Der Welterlöser wäre die Revolution. Keine Gestalt, nicht einmal eine Lehre oder ein Dogma, sondern einzig und allein ein Ereignis wurde zum Hoffnungsträger hochstilisiert und messianisch erwartet. Man hat die anarchistische Bewegung gern als religiöses Phänomen gedeutet und (ab)gewertet. Sie galt strengen Kommunisten marxistisch-leninistischer Prägung gleichsam als die pubertäre Phase des Sozialismus. Noch der letzte große, marxistisch orientierte Geschichtsschreiber Eric Hobsbawm bewegte sich ganz in dieser Tradition. Schwer taten sich die Bescheid-Wisser der bolschewistischen Kaderpartei mit dem unbedingten Freiheitsdrang, der vermeintlichen Fortschrittsfeindlichkeit sowie vor allem der konsequenten Anti-Staatlichkeit der sozialistischen Stiefbrüder.

Was aber gerade der Anarchismus, der nie eine einheitliche, geschlossene Bewegung gewesen ist, uns Heutigen in puncto Revolution bzw. Revolutionserwartung zu sagen hat, soll im Fortgang dieses Artikels am Beispiel eines scharfsinnigen Pamphlets Kropotkins aus dem Jahr 1880 vor Augen geführt werden.

Freiwillig in Sibirien: Lehrjahre eines russischen Aristokraten

Der oben gewagte Vergleich Kropotkins mit dem Völkerapostel Paulus erklärt sich aus dem radikalen Bruch mit dem Herkunftsmilieu, den beide vollzogen haben, um allein ihrer Mission gegenüber loyal zu sein. Peter Kropotkin war Spross eines Zweigs der altrussischen Herrscherdynastie der Rurikiden und behielt trotz Bekehrung zum Anarchismus stets die feinen Manieren seiner Klasse bei.

In seiner Haftzeit in der berühmten Peter und Paul Festung erhielt er einmal hohen Besuch vom Bruder Zar Alexander II., Großfürst Nikolai, der mit eigenen Augen sehen wollte, dass ein Mitglied der Aristokratie und ehemaliger Page de Chambre des Zaren tatsächlich als Staatsfeind einsaß. Seine Abstammung sorgte anfangs auch für anhaltendes Misstrauen im sozialrevolutionären Tschaikowski Kreis in St. Petersburg, in den der 30-Jährige 1872 um Aufnahme gebeten hatte. In einem Brief von 1878 wird ihm übellaunig das Fehlen jeder Führungs- und Organisationsfähigkeit attestiert. Ein Fanatiker der Ideen sei er, so lautet das Verdikt eines Kampfgenossen über den ersten umfassenden Theoretiker anarchistischer Ideen.

Doch war Peter Kropotkin keineswegs ein Stubenhocker, der vor der Anschauung in die heile Welt der Theorie floh. Schon in jungen Jahren vollzog er einen Schritt der Emanzipation, der allenthalben für Kopfschütteln gesorgt hatte: 1862 ersuchte er um eine Versetzung in den Stab des Militärgouverneurs von Ost-Sibirien. Es war eine Flucht vor einer Karriere am Hofe des Zaren, zu dem er zuvor noch als Page aufgeblickt hatte, da Alexander II. als Befreier der Bauern galt. Es war aber auch eine Flucht vor dem allmächtigen Vater, der auf seinen Ländereien wie ein Kasernenkommandant regierte, obwohl er nicht einmal zu den grausamsten seiner Klasse gehörte. Bei den Bauern seines Vaters hatte der sensible Junge schon früh den Zusammenhalt und die menschliche Wärme einer unterdrückten Gruppe kennengelernt.

Diese Eindrücke vergaß er nie und nahm sie mit in die Amur-Region. Dort, entrückt von Zivilisation und Hofglanz, vollzog sich seine Bekehrung zu anarchistischen Grundideen. Später wird Kropotkin, der sich in dieser Zeit intensiv mit Geographie und Biologie beschäftigte, immer wieder auf soziale Phänomene in sibirischen Stammesgesellschaften wie auch in der Tierwelt zu sprechen kommen.

Bei den Tschuktschen im fernen Osten formten sich die Eckpfeiler seiner Überzeugungen, wie sie von Anarchisten vertreten wurden. Zu ihnen gehören: Tradition statt Zivilisation, Gemeinschaft statt Staat und Freiheit statt Autorität. Angeleitet vom ähnlich empfindenden Gouverneur, einem Sympathisanten Bakunins, und ergänzt durch Lektüre westlicher Philosophen vollzog sich in Peter Kropotkin die Wandlung zum libertären Revolutionär.

Rechts vor Links oder: Das Volk zuerst

Dass rechts auch da ist, wo der Daumen links ist, trifft bisweilen sogar auf dem Feld des ideologischen Kampfes zu, oftmals zur Überraschung der beteiligten Protagonisten. Nicht erst seit Karl Radeks Schlageter-Rede aus dem Jahr 1923, in welcher der originelle Bolschewik die national empfindenden Massen Deutschlands im Lager der Arbeit und nicht im Lager des Kapitals verortete, kann man bei antistaatlichen Revolutionären Schnittmengen ausmachen.

Und so nimmt es nicht Wunder, dass sich seit dem 19. Jahrhundert in den Chor sozialistisch-libertärer Stimmen auch Rufe nach nationaler Unabhängigkeit mischten. Kein Geringerer als Michael Bakunin war von den Slawophilen beeinflusst und sah, vereint mit allen russischen Revolutionären jeder Couleur, in Preußen-Deutschland das Symbol allen Übels, dessen ein Staat fähig war und dies, obwohl die Prägung durch den deutschen Idealismus auch bei ihm nicht wegzudenken ist.

Peter Kropotkin, dessen ideelle und geographische Wanderschaft ihn Anfang 1872 zur Jura-Föderation der Ersten Internationalen geführt hatte, zu der sich die anti-marxistischen Sozialisten zusammengeschlossen hatten, konnte dem nationalen Aufbegehren ebenfalls Positives abgewinnen.

Im Einklang mit seinen Überzeugungen von notwendiger Abschüttelung aller Autoritäten konnte er etwa 1897 zur angespannten Lage der Balkanvölker schreiben, dass der Befreiungskampf gegen eine auswärtige Tyrannei als Auftakt zur Befreiung von sozialen Tyranneien angesehen werden müsse. Dem Internationalismus erteilte er in einem anderen Schreiben eine Absage, solange nicht jede Nation wirklich unabhängig wäre. Freiheit galt für Individuen, Gruppen sowie für ganze Nationen. Nach anarchistischer Ansicht dürfte nicht einmal der Seele eine Herrschaft über den Körper (und umgekehrt) zugestanden werden. Einem vorauseilenden Kosmopolitismus wurde ebenso eine Absage erteilt, wie dem Imperialismus.

1880 erschien in der Genfer Zeitschrift Le Révolté ein Artikel Kropotkins, der später als Pamphlet in französischer Sprache herauskommen sollte. In ihm wird eine konzise Diagnose einer revolutionären Situation erstellt, die in vielem an unsere aktuelle Befindlichkeit erinnert. Dem naturwissenschaftlich interessierten und bewanderten Autor erscheinen Revolutionen wie Naturgewalten, die periodisch auftreten, alles mit sich reißen und ein neues Gleichgewicht herstellen. Ähnlich einer Krankheit geht ihnen eine Inkubationszeit voraus. In letzterer kommt es nach Kropotkin zu einer Art Umwertung aller bisher gültigen und anerkannten Werte.

Was früher Recht war, stellt sich nun als schreiendes Unrecht heraus. Die Untätigkeit der Regierenden beschleunigt diesen Prozess. Die Spannungen nehmen überall in der Gesellschaft zu und reichen bis in das Innere der Familien. Die soziale Zersplitterung schreitet voran und wird durch eine Ökonomie der fieberhaften Profitmaximierung gesteigert. Die Regierung ist schnell überfordert und wird von den Problemen überholt. Sie funktioniert allenfalls mechanisch und ist nicht einmal mehr in der Lage, offensiv reaktionär zu agieren.

Eine einzige missglückte Unterdrückungsmaßnahme

Jedes Entgegenkommen seitens der Herrschenden ist nun zu spät und stachelt das revolutionäre Fieber eher noch an. Die Massen beginnen, sich ihrer Stärke bewusst zu werden. Die Revolution bricht aus. Zwar glaubt Kropotkin, anders als der Psychologe Gustave Le Bon, dass auch in dieser Phase die meisten Menschen den Stimmen der Mäßigung zugeneigt sind, doch dauert dieses retardierende Moment des Aufruhrs nicht allzu lang. Die warnenden Stimmen nämlich haben seit je her die kleine mutige Elite diskreditiert, die auf dieses Ereignis hingearbeitet hat, ohne dass jemand ernsthaft Notiz nahm.

Nach seiner Meinung genügt in dieser Situation nur eine einzige verunglückte Unterdrückungsmaßnahme seitens der Regierung, um den Revolutionären die Sympathien der Massen zu garantieren. Der Stachel der Revolution bohrt sich nun unaufhaltsam bis in die herrschenden Klassen hinein, deren Einheit nun zerbröckelt. Peter Kropotkin ist davon überzeugt, dass diejenige Partei in einer Revolution Gehör findet, die am meisten und am härtesten für sie gearbeitet hat. Aus ihren Reihen kommen die wenigen Mutigen, die eine Masse von bis dahin Ängstlichen mitreißen können, denn, so sein Credo „Mut, Hingabe und Opferbereitschaft sind ebenso ansteckend, wie die Feigheit“ (Peter Kropotkin „The spirit of revolt“).